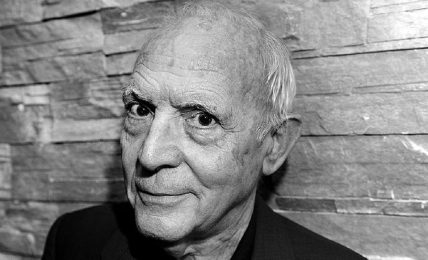

Cent’anni di Bufalino: la magia di un uomo che ha saputo vincere il tempo

Il 15 novembre 1920 nasceva a Comiso uno dei più grandi scrittori del Novecento. Che ha fatto della scrittura un vero miracolo, capace di trasformare la morte in memoria, il fragile ricordo in piacere e la solitudine in salvezza