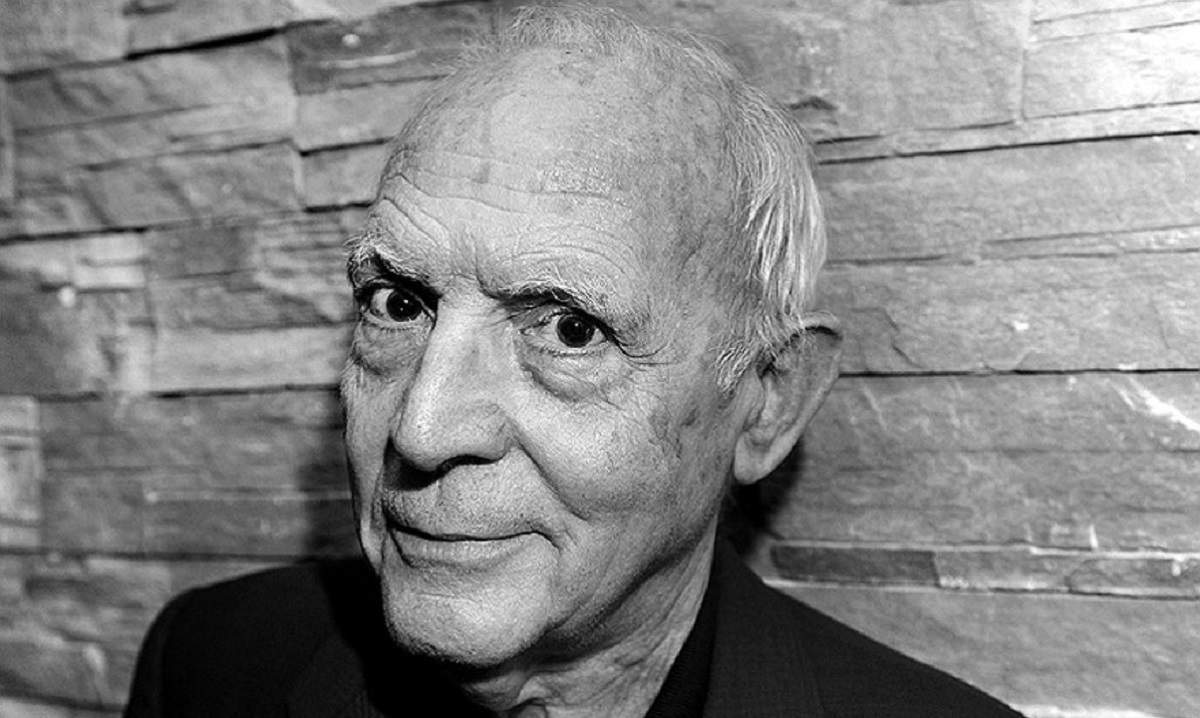

Consolo, il balcone di don Peppino e il bosco salvifico dei libri

Come nasce un grande scrittore? In che modo il suo feroce desiderio di scoperta e di emancipazione può trovare nel caso e nel destino un alleato? La storia di come, in una Sant’Agata di Militello in mano alla censura e alla mediocrità fascista, il nostro autore sia riuscito a diventarlo, con l’aiuto di improbabili ma straordinari personaggi, raccontata in “Della felicità di leggere”, è una meravigliosa risposta a questi interrogativi. E una inimitabile testimonianza di quanto letteratura e vita sappiano, spesso, percorrere lo stesso binario