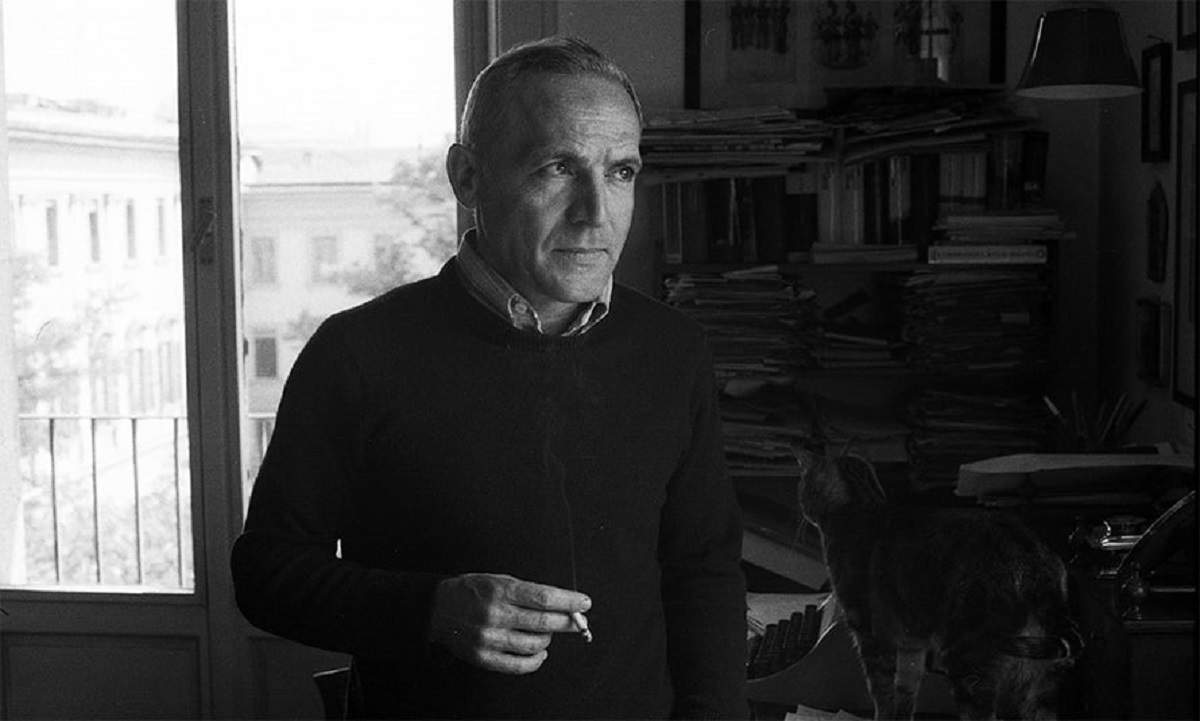

La lezione di Consolo: vita e arte si rincorrono nel grande “Retablo” di tutti gli esseri umani

È più la realtà a nutrire l’immaginario creativo o il contrario? E ha davvero senso scindere queste espressioni dell’umano in due componenti distinte? Il grande romanzo dello scrittore isolano, che tra giochi linguistici, bellezze fantasmagoriche e sottili seduzioni segue le vicende del pittore Clerici e di frate Isidoro, ci dimostra che, in fondo, realtà e finzione spesso sono gemelle. L’una il sostegno dell’altra