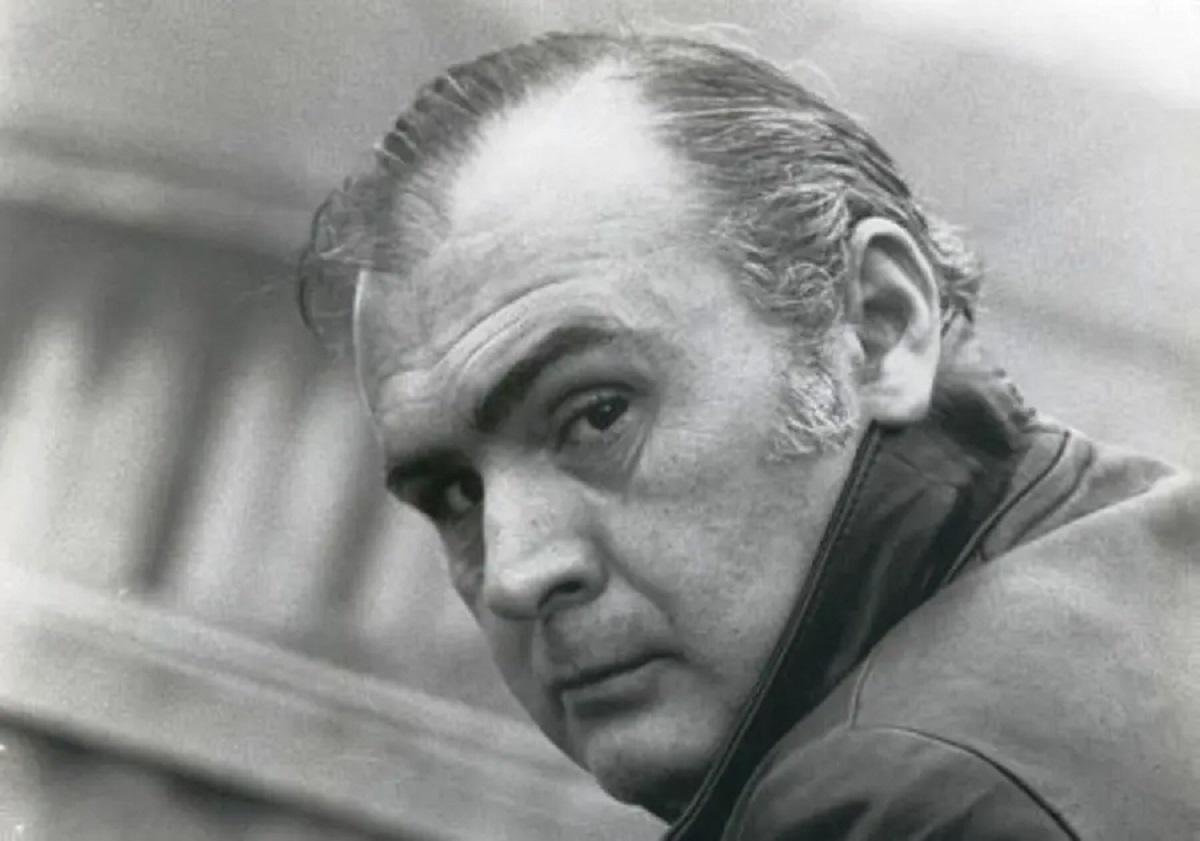

Bartolo Cattafi: quando la poesia ti salva dalla guerra (e dalla vita)

Nei frangenti più drammatici della Seconda guerra mondiale, quelli dei bombardamenti, lo scrittore di Barcellona Pozzo di Gotto trovò riparo nelle campagne siciliane: fu qui che, a contatto con la pace bucolica di un tempo sospeso, lo spirito della lirica lo conquistò. In quei giorni scampò alla morte. E poi, per il resto dei suoi giorni, grazie a quella fedele compagna, anche all’ansia del vivere