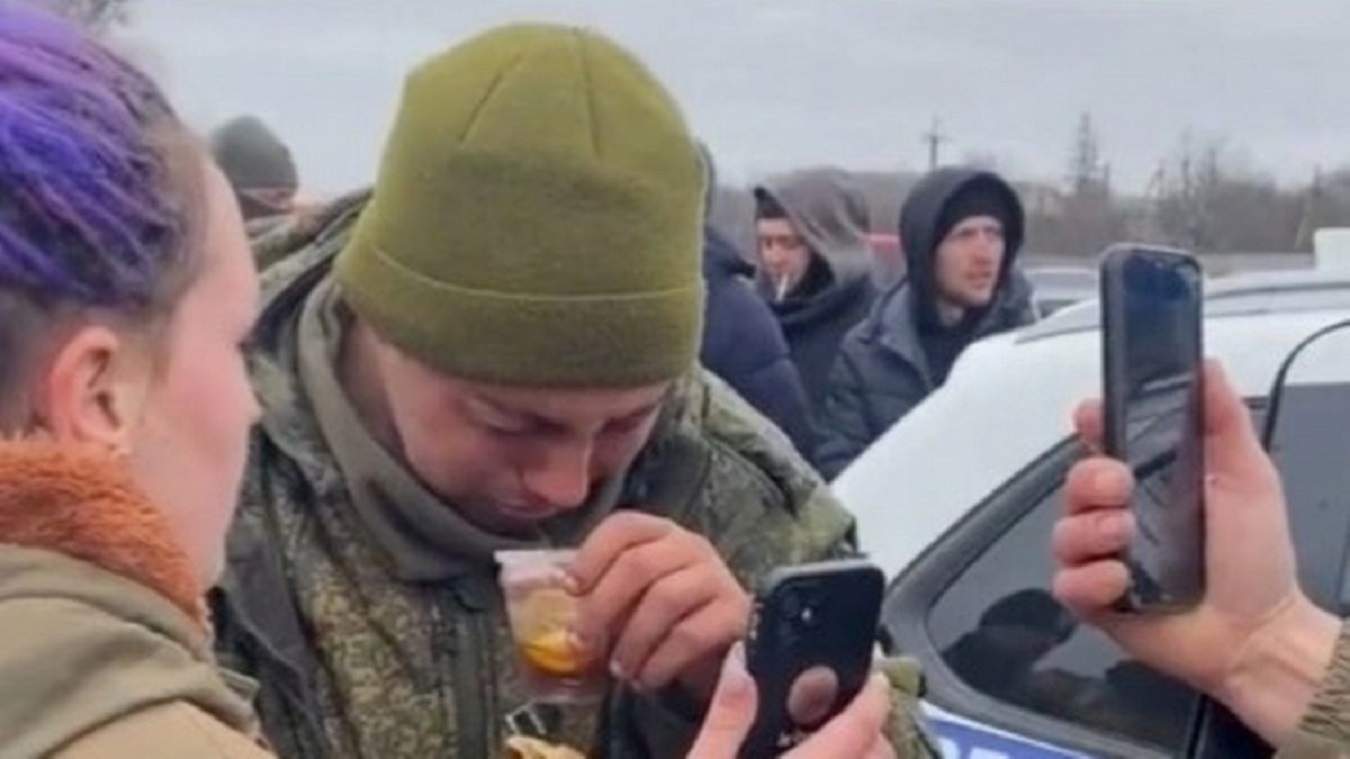

Bufalino e la pietà di un abbraccio tra le macerie della guerra

“Requiem per un nemico ignoto” è la straordinaria poesia che lo scrittore di Comiso compose nel 1944 dalla sua stanza d’ospedale, accanto ad un ufficiale nazista in fin di vita a causa di un’imboscata. Nel loro sguardo di reciproca sofferenza, nello straziante perdono della vittima verso l’invasore, rivive l’immagine virale del giovane soldato russo che, accudito dall’esercito ucraino, si commuove parlando con la madre. E ciò che di umano rimane anche sotto le bombe