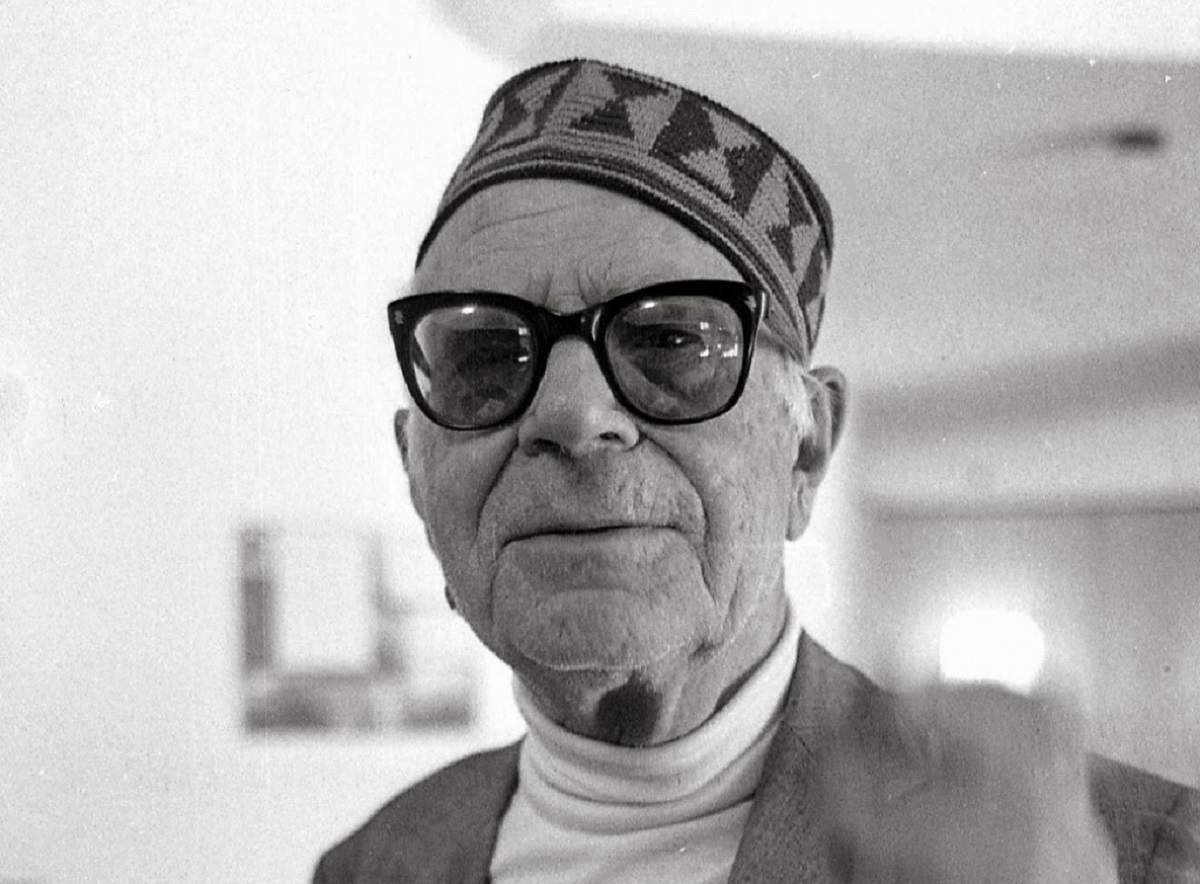

Fratelli in poesia, fratelli nell’anima: Buttitta e la compassione che ci salva dal cinismo

“Nun mi lassari sulu” è una delle liriche più significative del poeta palermitano. Un vero inno alla pietà tra esseri umani, che, al tempo dell’ennesima, inspiegabile guerra, ci ricorda sinistramente la nostra incapacità di imparare dalle tragedie passate. Ma anche il nobile e sacro ruolo della lirica