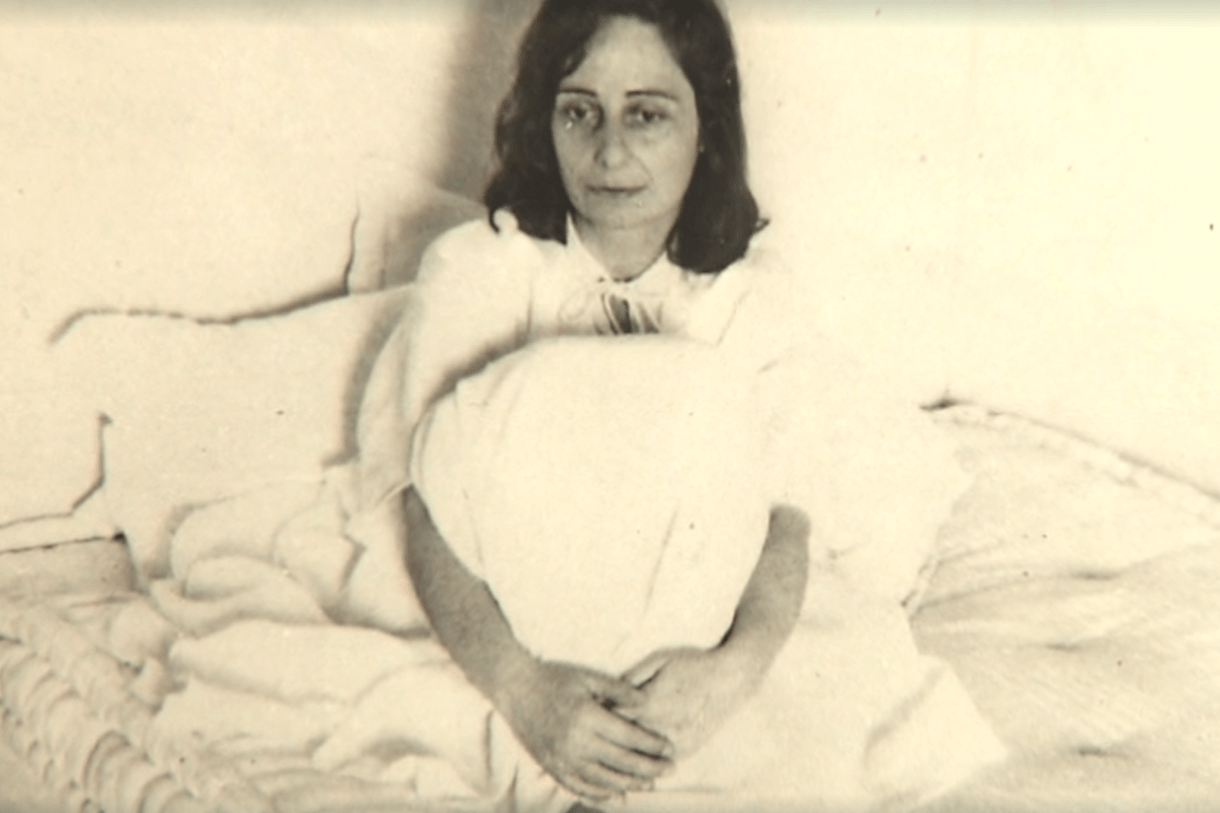

Goliarda Sapienza: la poesia senza poesia di un cuore indomito

«Ecco che cosa dovevo fare: studiare le parole esattamente come si studiano le piante, gli animali... E poi, ripulirle dalla muffa, liberarle dalle incrostazioni di secoli di tradizione» diceva del suo linguaggio letterario, maturato anche grazie alle prime esperienze liriche. La sua eccentricità la condusse alla solitudine e all’incomprensione. Ma fu proprio questa la sua grandezza: essere libera in un mondo ossessionato dalle definizioni