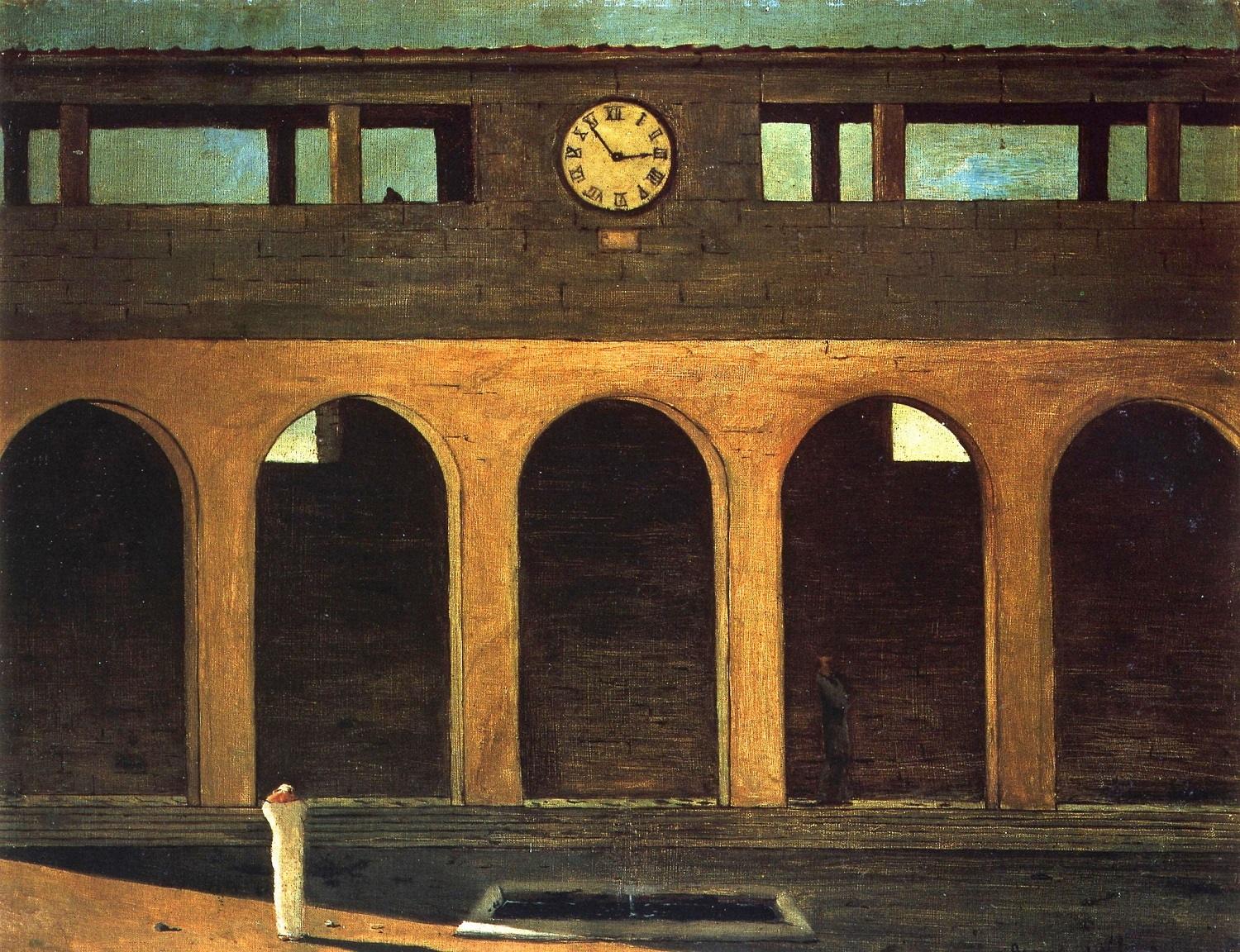

Prigionieri del tempo: Pirandello e il senso della vita tra le fermate di un treno

«Sta come un pesce / che ignora l’oceano / l’uomo nel tempo» recita un antico haiku giapponese. Ma che succede quando l’apparente libertà di un orizzonte così sconfinato si rivela una gabbia in cui noi stessi ci siamo chiusi perdendo la chiave? È su questo che riflette “Una giornata”, racconto dello scrittore agrigentino che rappresenta la conclusione delle “Novelle per un anno” e che, al culmine di una vita complessa fatta di indecisioni e rimorsi, ci regala un prezioso monito di saggezza