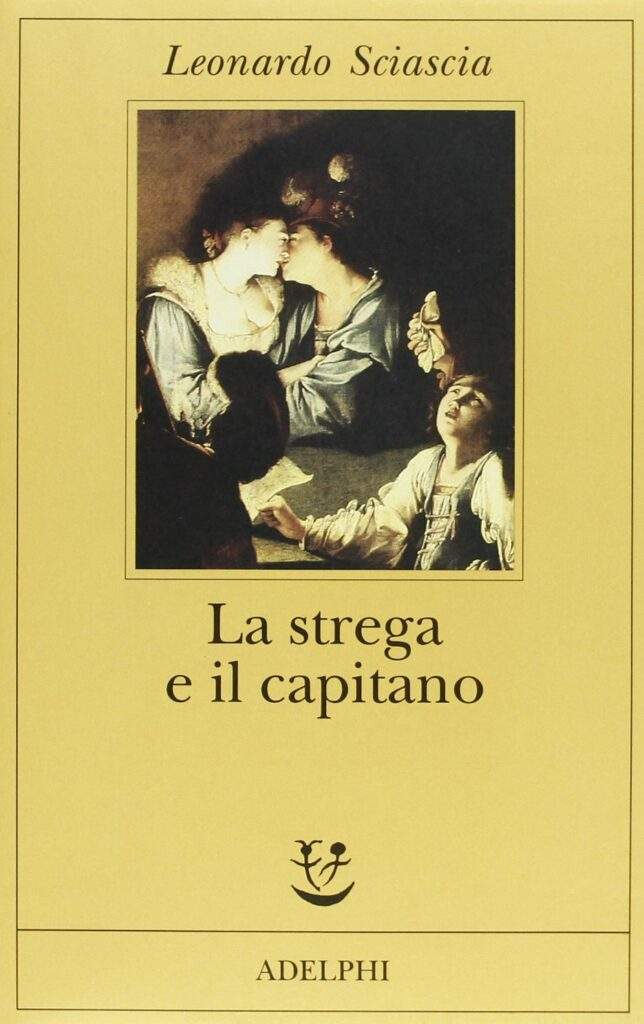

Intrighi e polizieschi nel ‘600: Caterina Medici, la sfortunata che commosse Manzoni e Sciascia

La storia dell’umile serva milanese condannata al rogo per stregoneria suscitò la curiosità e la pietà dell’autore de “I Promessi Sposi” e del nostro conterraneo, che vi dedicò un intero romanzo. Dal quale, con la solita amara, lucida ironia, emerge in tutto il suo spavento il pregiudizio che portò a quel femminicidio. E il monito a vigilare affinché, finita l’epoca delle streghe, il nostro presente non provochi altre vittime, soprattutto donne, della cattiveria e dell’ignoranza