Miseria e passione: Ciccio Busacca, cantastorie con

la Sicilia nelle vene

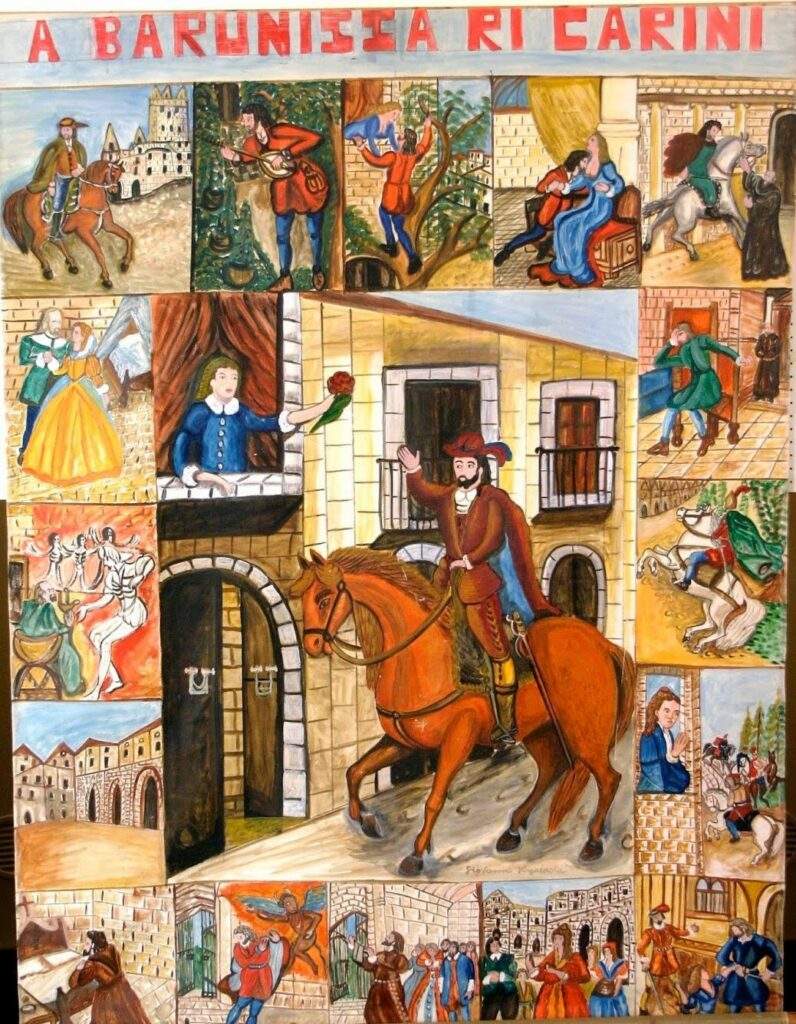

Una chitarra o un liuto, un tabellone alle spalle con la storia illustrata e la magia poteva compiersi. Cantori di un mondo che spesso non ricordiamo ma che ci è appartenuto a lungo, figure come quella del paternese richiamano alla memoria il tessuto originario con cui ci siamo formati come popolo