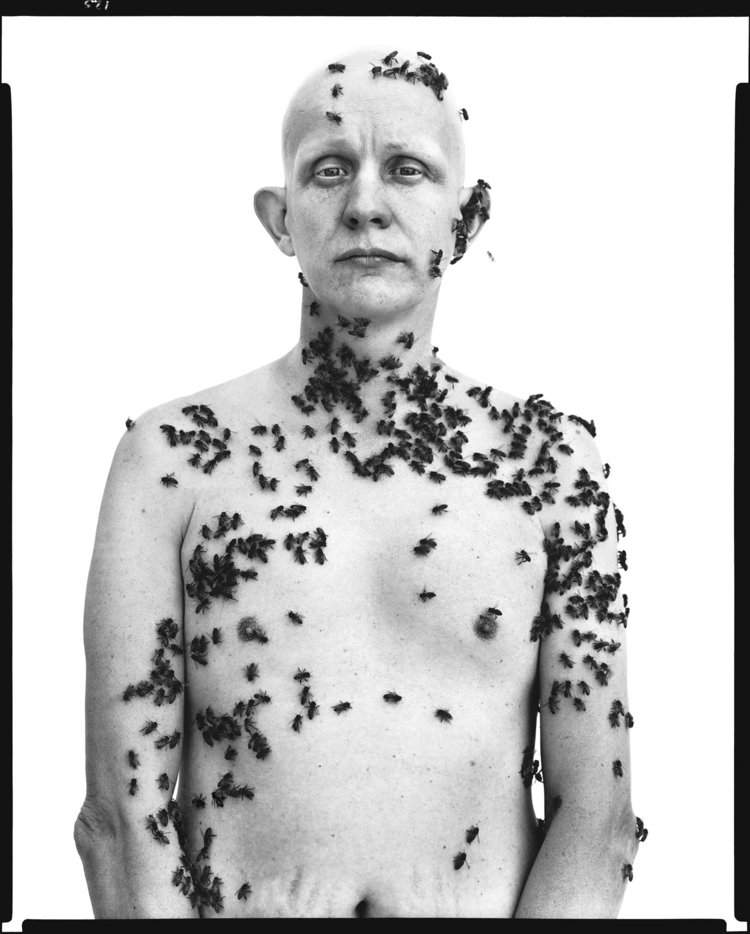

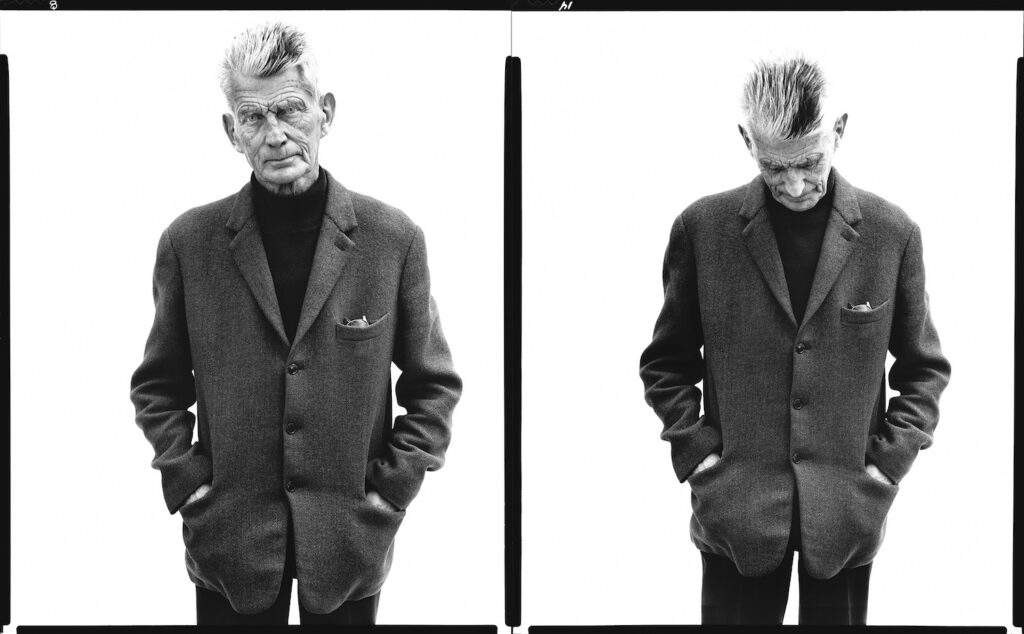

Richard Avedon: una vita di ritratti a caccia di illusioni

Sono trecento gli scatti attraverso cui il fotografo americano racconta, nella sua autobiografia, la sua visione di un'arte per la quale ancora «non esiste un vocabolario adatto». I volti dei divi del cinema si sovrappongono a quelli delle gente di strada, da Napoli al profondo Sud americano, in una perenne ricerca di senso sospesa tra finzione e realtà