“Servo di scena”: quando essere o non essere più attore, diventa il dilemma

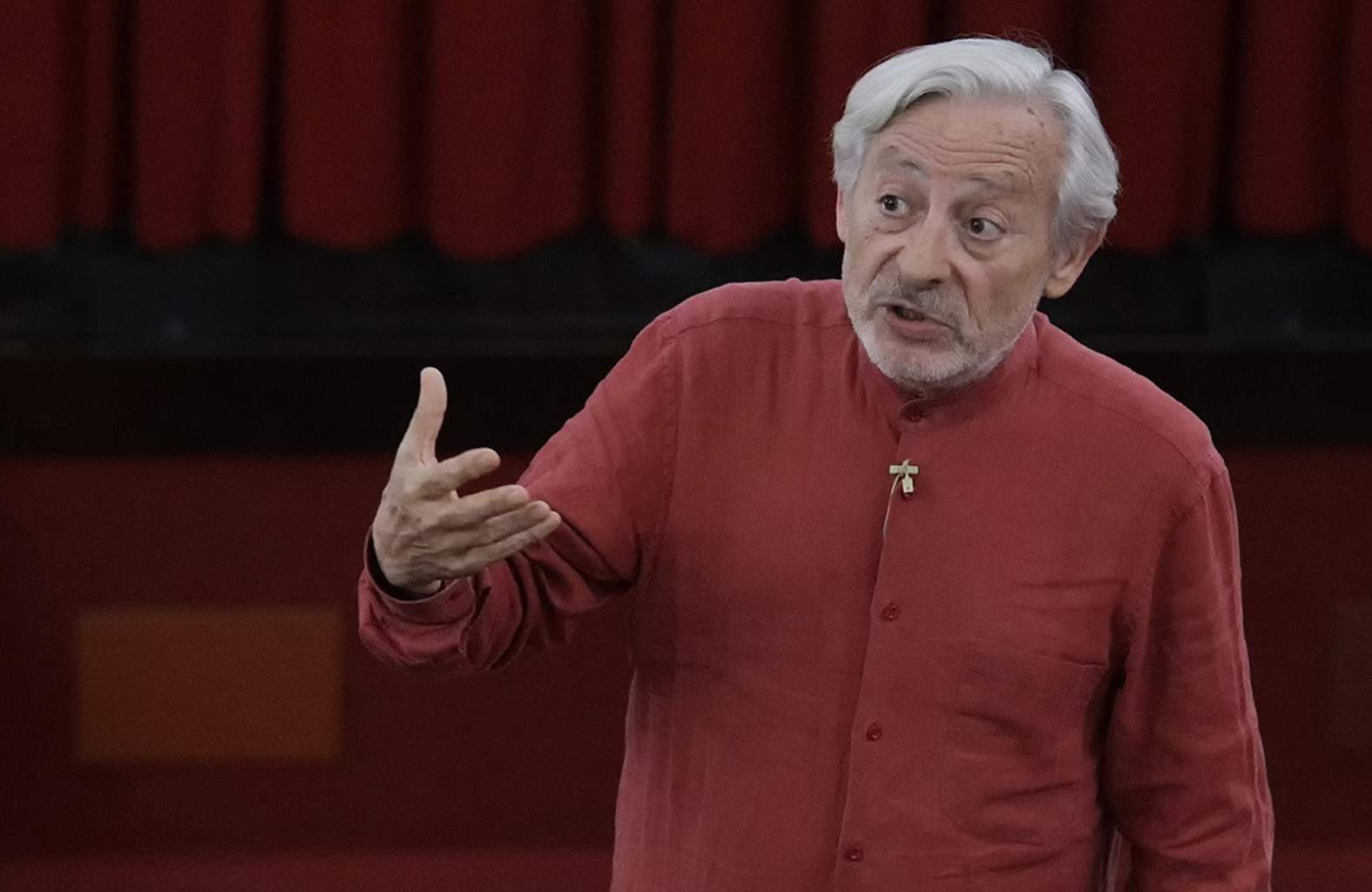

Il dramma di Ronald Harwood, interpretato dalla coppia Gleijeses-Micheli diretta da Guglielmo Ferro e in scena allo Stabile di Catania fino al 20 marzo, restituisce uno spaccato d’antan del teatro capocomicale chiudendo al contempo le celebrazioni in memoria di Turi Ferro