Cinque segreti

della biblioteca

dei Benedettini

a Catania

Una delle cinque Bibbie miniate più belle al mondo, un teschio umano e una testimonianza di moda e satira catanese degli inizi del secolo scorso sono soltanto alcuni dei tesori nascosti custoditi all’interno della Struttura e svelati dalla direttrice Rita Angela Carbonaro

[dropcap]«[/dropcap][dropcap]U[/dropcap]n luogo intriso di storia e di cultura dove passato e presente si incontrano e convivono in armonia tra loro» – È così che la dott.ssa Rita Angela Carbonaro, direttrice delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, definisce questa incantevole struttura, situata nel cuore del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena a Catania, dichiarato nel 2002, Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. I fiori all’occhiello della Biblioteca sono la preziosa Bibbia miniata dei secoli XIII-XIV, attribuita a Pietro Cavallini e considerata una delle cinque più belle al mondo, e la “Libreria dei Padri Cassinesi”, meglio nota come “Sala Vaccarini”, ideata dall’omonimo Architetto palermitano e unico spazio del Monastero che conserva ancora oggi la sua configurazione originaria di fine Settecento. Tuttavia, ciò che davvero rende speciale questo posto è l’atmosfera che si respira nei suoi diversi ambienti, i quali custodiscono curiosità, storie e stralci di vita quotidiana di alcuni stravaganti personaggi illustri che ne hanno varcato le soglie nel corso del tempo.

La Biblioteca dispone di un ricchissimo materiale bibliografico, per lo più di interesse locale e siciliano. I volumi in possesso sono oltre 270.000, alcuni dei quali presentano pagine annerite o bruciate, per ordini di censura imposti dalla Chiesa nel XVI secolo. A questi si aggiungono: opuscoli a stampa dei secoli XVIII-XX, pergamene (secoli XII-XIX), manoscritti e disegni, incunaboli, lettere e cinquecentine, erbari del ‘700, fotografie, spartiti musicali, periodici e giornali di ogni sorta (compresi alcuni numeri del “Postalmarket”, famoso catalogo di vendita per corrispondenza, in voga in Italia tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta).

La Biblioteca dispone di un ricchissimo materiale bibliografico, per lo più di interesse locale e siciliano. I volumi in possesso sono oltre 270.000, alcuni dei quali presentano pagine annerite o bruciate, per ordini di censura imposti dalla Chiesa nel XVI secolo. A questi si aggiungono: opuscoli a stampa dei secoli XVIII-XX, pergamene (secoli XII-XIX), manoscritti e disegni, incunaboli, lettere e cinquecentine, erbari del ‘700, fotografie, spartiti musicali, periodici e giornali di ogni sorta (compresi alcuni numeri del “Postalmarket”, famoso catalogo di vendita per corrispondenza, in voga in Italia tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta).

Nella “Sala Guttadauro”, sono collocati alcuni dei libri più antichi e diversi pezzi di arredamento storici, come lo scrittoio appartenuto allo scrittore Federico De Roberto, nominato “bibliotecario onorario” nel 1893. «Su quello scrittoio – commenta la Direttrice – pare abbia trascorso gran parte del suo tempo lavorando alla stesura di numerose opere, tra cui molte pagine del suo celebre romanzo I Viceré. Si racconta che fosse talmente tanto assorto nella scrittura che spesso, senza alcuna remora, si rifiutava persino di aprire la Biblioteca al pubblico».

Nella “Sala Guttadauro”, sono collocati alcuni dei libri più antichi e diversi pezzi di arredamento storici, come lo scrittoio appartenuto allo scrittore Federico De Roberto, nominato “bibliotecario onorario” nel 1893. «Su quello scrittoio – commenta la Direttrice – pare abbia trascorso gran parte del suo tempo lavorando alla stesura di numerose opere, tra cui molte pagine del suo celebre romanzo I Viceré. Si racconta che fosse talmente tanto assorto nella scrittura che spesso, senza alcuna remora, si rifiutava persino di aprire la Biblioteca al pubblico».

Nell’area Museo dedicata a Mario Rapisardi che ne ricostruisce lo studio originale, il clima cupo incarna perfettamente la personalità dell’autore catanese, antagonista letterario di Giosuè Carducci: «Mario Rapisardi era noto a tutti per il suo carattere irruento, anticonvenzionale e litigioso. Uno degli eventi che segnò fortemente la sua vita fu sicuramente il tradimento della moglie con l’amico Giovanni Verga che, all’epoca, suscitò non poco scandalo» – afferma la dott.ssa Carbonaro. Inoltre, il suo spirito critico -e per certi versi ambiguo- nei confronti della religione e lo spiccato gusto per il macabro, testimoniato dalla presenza di un autentico teschio umano posto ancora oggi sulla sua scrivania e da alcuni dipinti incentrati sul tema della morte, non facevano altro che alimentare le dicerie sul suo conto.

Nell’area Museo dedicata a Mario Rapisardi che ne ricostruisce lo studio originale, il clima cupo incarna perfettamente la personalità dell’autore catanese, antagonista letterario di Giosuè Carducci: «Mario Rapisardi era noto a tutti per il suo carattere irruento, anticonvenzionale e litigioso. Uno degli eventi che segnò fortemente la sua vita fu sicuramente il tradimento della moglie con l’amico Giovanni Verga che, all’epoca, suscitò non poco scandalo» – afferma la dott.ssa Carbonaro. Inoltre, il suo spirito critico -e per certi versi ambiguo- nei confronti della religione e lo spiccato gusto per il macabro, testimoniato dalla presenza di un autentico teschio umano posto ancora oggi sulla sua scrivania e da alcuni dipinti incentrati sul tema della morte, non facevano altro che alimentare le dicerie sul suo conto.

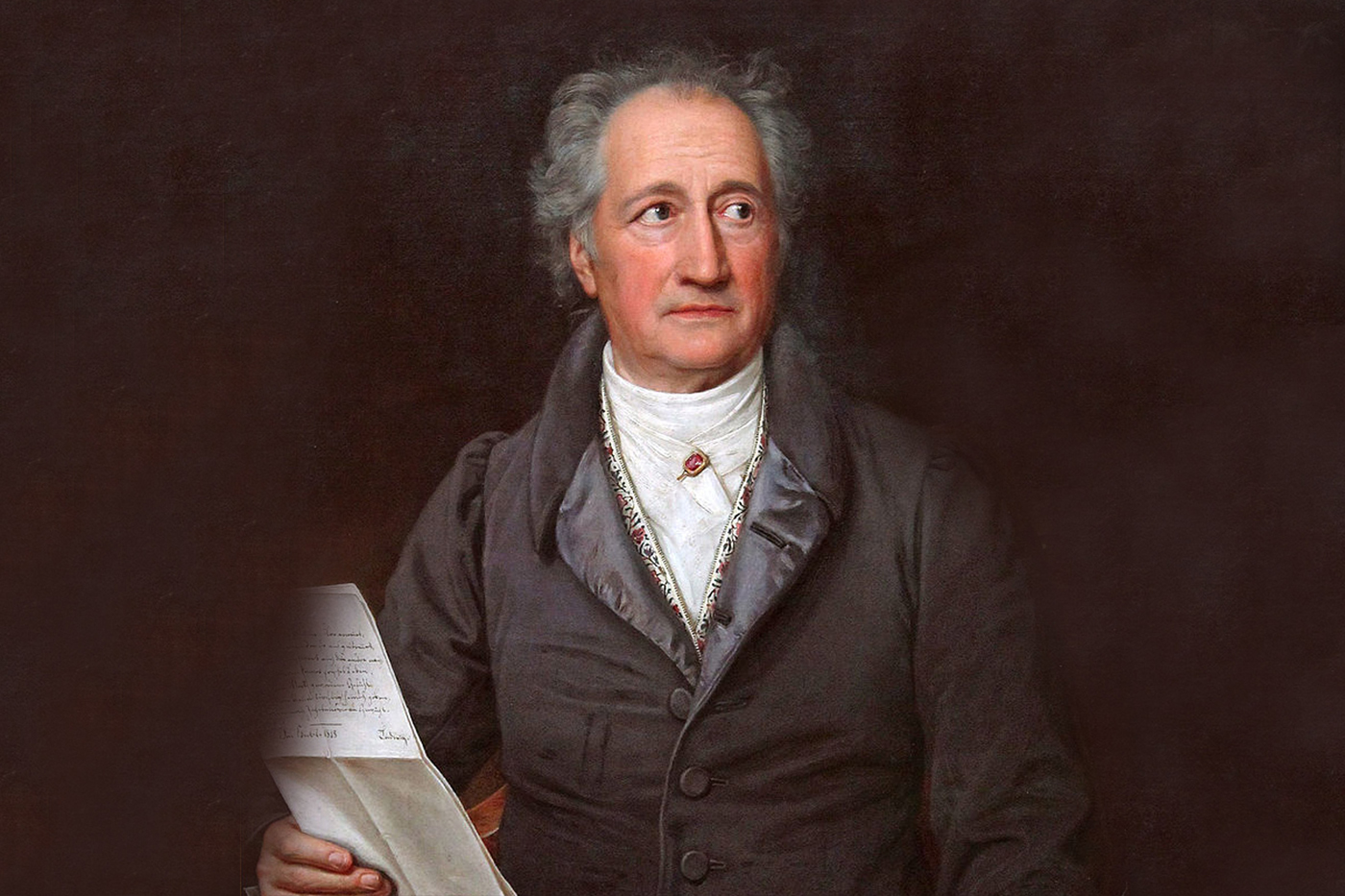

Tra Settecento e Ottocento, il Monastero dei Benedettini e la biblioteca cassinese divennero una tappa quasi obbligata per i viaggiatori del Grand Tour in Sicilia, a raccontare delle meraviglie di questo luogo furono Goethe, Wagner, Liszt e lo Zar Alessandro II di Russia, come dimostrano alcuni dei loro scritti. Singolare è stato invece il commento dello scozzese Patrick Brydone, il quale, notoriamente ostile agli ordini religiosi e allo sfarzo della Chiesa, scrisse nel suo diario di viaggio: «Il Monastero è più bello della Reggia di Versailles, ma abitato da lascivi e panciuti monaci».

Tra Settecento e Ottocento, il Monastero dei Benedettini e la biblioteca cassinese divennero una tappa quasi obbligata per i viaggiatori del Grand Tour in Sicilia, a raccontare delle meraviglie di questo luogo furono Goethe, Wagner, Liszt e lo Zar Alessandro II di Russia, come dimostrano alcuni dei loro scritti. Singolare è stato invece il commento dello scozzese Patrick Brydone, il quale, notoriamente ostile agli ordini religiosi e allo sfarzo della Chiesa, scrisse nel suo diario di viaggio: «Il Monastero è più bello della Reggia di Versailles, ma abitato da lascivi e panciuti monaci».

«Tra tutti i pezzi di inestimabile valore custoditi in Biblioteca – spiega ancora la Direttrice – una delle cose che più affascina è la presenza di periodici degli inizi del secolo scorso che riflettono l’immagine di una Catania, non solo attiva politicamente, ma anche frivola, mondana e capace di imporre il proprio gusto in fatto di moda». Uno dei periodici a cui la dott.ssa Carbonaro fa riferimento è L’Intervista, un giornale redatto in via Oberdan intorno agli anni ’20, che si autodefinisce “quasi serio” e che si basa su un’aspra satira politica e sociale dai toni irriverenti e più che mai attuali. Sulle sue pagine, per esempio, sono presenti alcuni elenchi di celibi catanesi (tra cui: Baroni, Deputati al Parlamento, Cavalieri e Regi Consoli), ma anche un dizionario da salotto, un concorso di bellezza per bambini e parecchi ritratti satirici in rima di personaggi in vista nel panorama catanese accompagnati da vignette.

«Tra tutti i pezzi di inestimabile valore custoditi in Biblioteca – spiega ancora la Direttrice – una delle cose che più affascina è la presenza di periodici degli inizi del secolo scorso che riflettono l’immagine di una Catania, non solo attiva politicamente, ma anche frivola, mondana e capace di imporre il proprio gusto in fatto di moda». Uno dei periodici a cui la dott.ssa Carbonaro fa riferimento è L’Intervista, un giornale redatto in via Oberdan intorno agli anni ’20, che si autodefinisce “quasi serio” e che si basa su un’aspra satira politica e sociale dai toni irriverenti e più che mai attuali. Sulle sue pagine, per esempio, sono presenti alcuni elenchi di celibi catanesi (tra cui: Baroni, Deputati al Parlamento, Cavalieri e Regi Consoli), ma anche un dizionario da salotto, un concorso di bellezza per bambini e parecchi ritratti satirici in rima di personaggi in vista nel panorama catanese accompagnati da vignette.

Il nostro impegno è offrire contenuti autorevoli e privi di pubblicità invasiva. Sei un lettore abituale del Sicilian Post? Sostienilo!

Comments are closed.

Veramente spettacolare,da non perdere.Io ho girato il mondo,ma questo posto non ha eguali