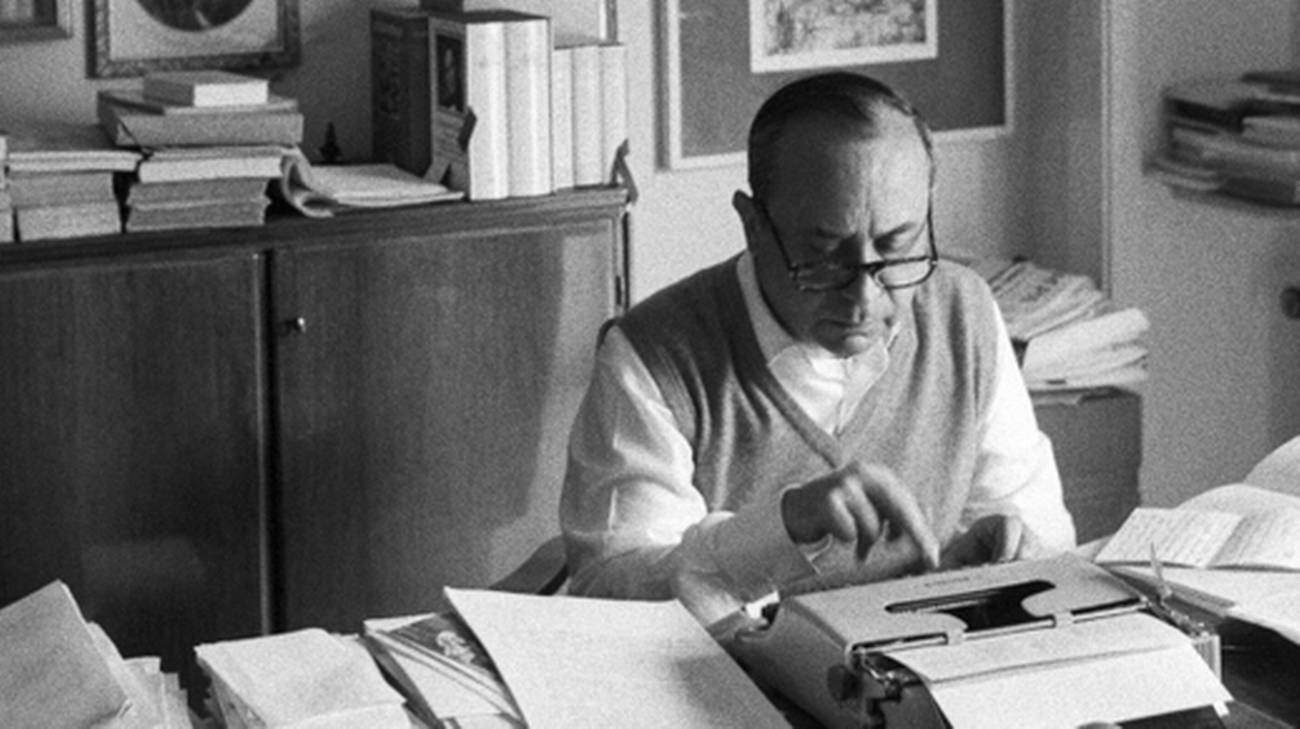

Culla degli dèi bella e disperata: la Sicilia nelle poesie di Leonardo Sciascia

Non tutti sanno che lo scrittore di Racalmuto cominciò la sua carriera con la lirica. Attraverso quei versi, divisi tra l'incanto per una terra dal passato mitico e l'amarezza per un presente di miseria, si formarono la poetica e il linguaggio che tutti abbiamo imparato ad apprezzare